海賊と侍

プロジェクト

Pirates and Samurai: true stories of first contact Australia and Japan

当プロジェクトは、2030年、オーストラリア国立海洋博物館において「海賊と侍」をテーマにした大規模な展覧会の開催を計画しています。

この事業は、ペリーの黒船による砲艦外交が日本に米国との通商を強いた24年前、オーストラリアの漂流者と日本の侍が敬意と理解をもって出会った。両国の違いを超えて、日本とオーストラリアの二国間関係の強さを証明する永続的な証となっていることを、あらためて情報発信していくものです。

私たちの活動

-

古文書の翻訳と講演会

2019年

豪日交流基金からの助成により、キプロス号に関する7冊の古文書(県立文書館所蔵、個人所有)をラッセル氏と文書館のみなさまのご協力を得て翻訳しました。また、文書館にて講演会を行いました。

-

オーストラリア国立海洋博物館での展覧会の企画

2022年 - 現在

オーストラリア海洋博物館の助成と協力により、キプロス号の大規模な展覧会と、国内外での巡回展の企画を進めています。

-

日本でのリサーチ

2025年

徳島県立博物館、県立文書館、徳島城博物館にて、キプロス号に関するオブジェクト、古文書のリサーチを学芸員のみなさまのご協力を得て行いました。

-

-

阿波人形浄瑠璃とのコラボレーション

2025年

「海賊と侍」豪日交流レセプションにて、古文書に記載されているオーストラリアの漂流者と侍の接触があった一部の朗読を三味線 鶴澤友輔(つるざわともすけ)師匠と阿波人形浄瑠璃との演出が決まりました。 -

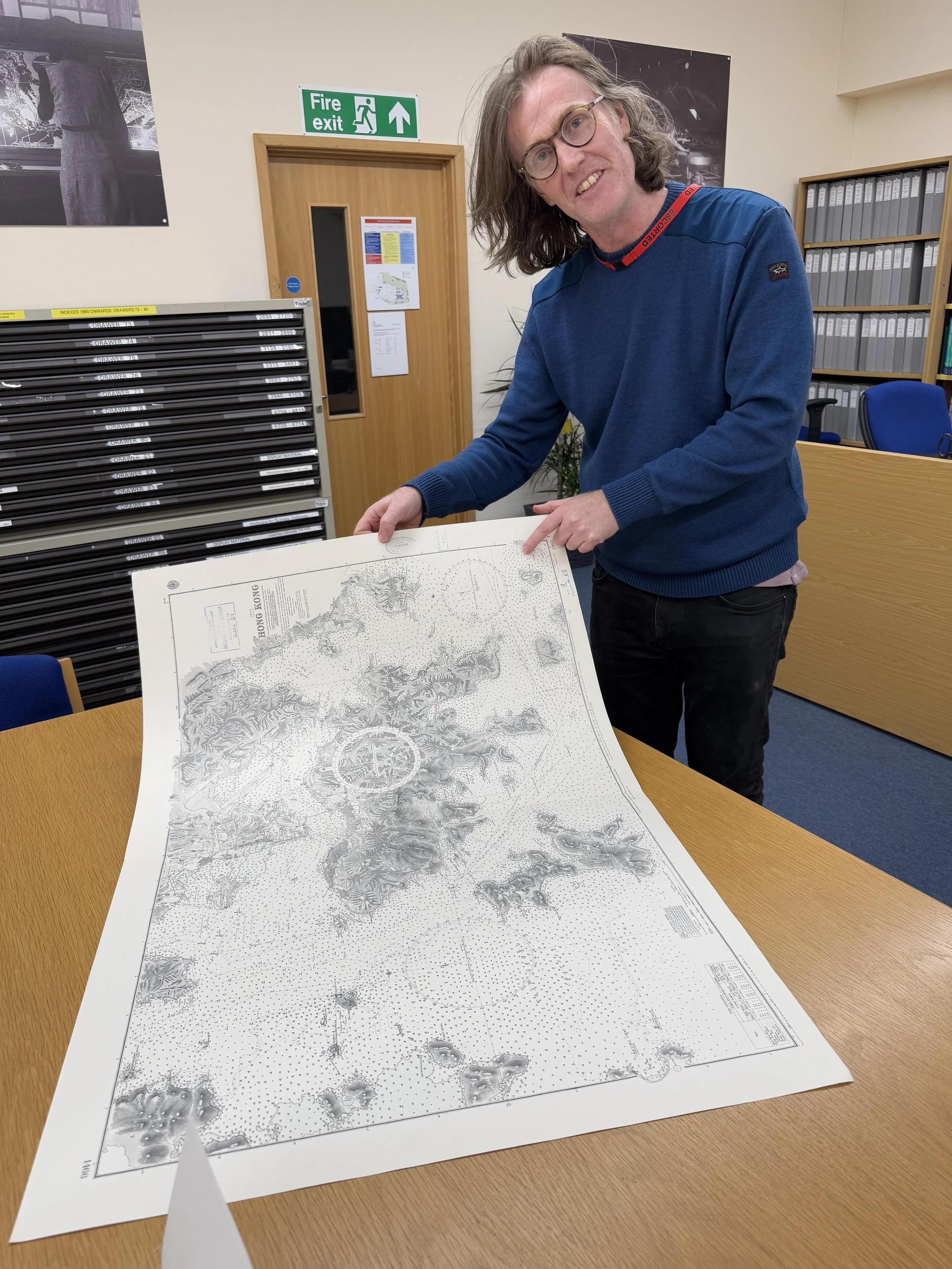

イギリスでのリサーチ

研究および会議:大英図書館、国立公文書館、グリニッジ国立海洋博物館、大英図書館、英国水路部での調査を行いました。

-

ニュージーランドでのリサーチ

ニュージーランド博物館(テ・パパ・トンガレワ)の学芸員の協力を得て、キプロスに関連する物品や歴史文書の調査を行いました。

-

デジタルディスプレイの展示・説明

2020年

日豪交流レセプションでの、展示ブースにて、短い説明動画とパンフレットの配布。

-

トンガでのリサーチ

トンガ国立博物館、トゥポウ・カレッジ博物館で調査。キプロス号トンガ訪問の証拠を探りました。また、ランガフォヌア・ハンディークラフトにて、古文書に記載されていた漂流者の所有の一つである西洋風の藁の帽子についての会合を行いました。

役員

-

Dr ジャッキー・ワッツ OBE OAM

代表取締役 会長

メルボルン海事遺産ネットワーク会長 -

ティモシー・ストーン

ジャーナリスト・リサーチャー・学芸員

-

波多野 亜弥

日本での事業担当・プロデュサー・学芸員

私たちのサポーター

-

シム・ヘイワード大使

ケアンズ・日和佐姉妹都市交流委員会

-

Dr ピーター・ホビンス

オーストラリア国立海洋博物館

上級学芸員 / Head of Knowledge -

マリー・マックリーン

元オーストラリア駐日大使

-

Dr ダグ・ホール

元クイーンズランド州美術館ディレクター・ライター・歴史家

「ジョン・デナーが囚人だったことは知っていましたが、「海賊」でもあったと知ったのは本当に驚きでした。この遭遇の末裔たちに会うために徳島を訪れる機会を得られたことは、信じられないほど素晴らしいことです。 」

— ジョン・デナーの子孫、ジュリー・フィンドレー氏(ホバート、タスマニア)

「外国人の上陸を禁じていたが、海賊たちが水を必要としていたのは明らかで、だからこそ彼らに水を与えたのでしょう。その後も、船が滞在を続けたため、我々の祖先は異国船を出航させ、無事に使命を果たした。」

—徳島藩御目付 速水善左衛門の子孫、速水裕幸氏(神戸、日本)

「新しい学説が登場しない限り、キプロス号の来航はオーストラリアと日本の「ファーストコンタクト」を意味します。」

— 歴史家 徳野 隆氏(元徳島県立文書館 館長)

「私たちは、サミュエル・サッカーについてほとんど知らず、キプロス号の海賊行為に関与していたことは全く知りませんでした。名前を変えてノッティンガムでドロシー・バーンズと結婚したこと、そして家族の一部がアメリカに移住し、多くの子孫が現在そこに住んでいることは知っていました。」

— サミュエル・タッカーの子孫、ブラッド・ジャスティン・ストーン氏(ユタ州、アメリカ)

「キプロス号は、海賊行為、侍との遭遇、そして大胆不敵な冒険という驚くべき航海を成し遂げた。それは語るに値する海の物語である。」

—Drピーター・ホビンス, Head of Knowledge, オーストラリア海洋博物館(シドニー、オーストラリア)